一、初识山大

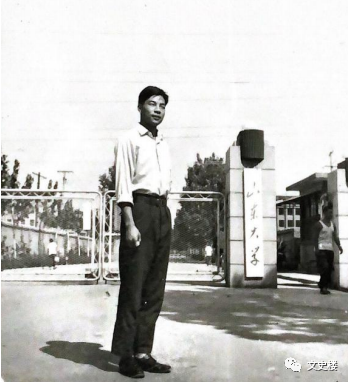

1978年10月,我怀着憧憬、怀着希望、怀着好奇,来到山东大学求学。

当时,对山东大学我从三个方面已有初步认识。一是在改革开放前的十年特殊时期中,山东大学是造反派集聚的地方。1966、1967年,从收音机里经常传出山东大学造反派们游行、聚会、武斗的消息,造反派们指点江山的热血豪情、舍身忘我的“战斗精神”曾经使收音机前的青少年们心情澎湃,钦佩不已。十年特殊时期结束了,真相大白,原来这是一场噩梦。二是从高中语文老师对山东大学介绍中有所认知。山东大学大师云集,学风醇厚,人才辈出。文学家闻一多、老舍在山大工作过,成仿吾在山大任过校长,共和国元帅罗荣桓曾在山大学习过......。我报考山大,大概最初就是受他们的影响。三是接到山大录取通知书以后,我想方设法查找一些关于山大的一些资料,对山大有了粗浅的认识。山东大学是一所古老的大学,是清末山东巡抚袁世凯上奏光绪皇帝御批创建的一所新式大学;新中国成立后,山东大学培养了大批政界栋梁、学界精英、商界领袖.......

说实话,初到山大的印象与以前的想象差距不小。经过十年特殊时期的破坏,山大校园破烂不堪,火柴盒式样的一排排楼房墙壁斑驳,路基坑洼不平,所谓的“花园”里杂草丛生。学校没有院墙,没有大门,没有任何“山东大学”的标志。报到时我在校园转了半天,竟找不到山大,还到处打听“山东大学在哪儿?”我们住宿条件很差,八人一间宿舍,里边放上四张上下双人床,八张小小的课桌,八个小凳子,房间里拥挤不堪。教室更糟糕,由于招生仓促,教室不够用,我们被安排在文史楼旁边简易的临时小木房里。这个建筑工人住的工棚经过简易改造成为我们的临时教室。上课时已是秋天,寒风瑟瑟渗透进来。1978年冬天好像来的特别早,也特别冷,同学们在教室里早早穿上破棉衣。我们在工棚里熬过了整整一个冬天。第二年春天,我们的教室移到原来用作后勤仓库的大房子里。教室房层很高,显得很宽敞,但是,这个仓库大概是建校时盖的最早的房子,房顶和墙壁早已破烂不堪。课桌、凳子大小不一,高矮不等,新旧不同,大概是从仓库、或其他教室淘汰的桌椅中挑拣而来。我们在这里上了一学期课程才移到文史楼。尽管文史楼教室墙体显得破败,课桌椅也很陈旧,但比在小板房、仓库里上课强多了。山大当时的条件不尽人意,许多同学颇有微词,尤其班级里许多城市来的孩子多有怨言,但这一切对象我这样来自农村的孩子来说,都算不了什么。我很快适应了这里的生活。

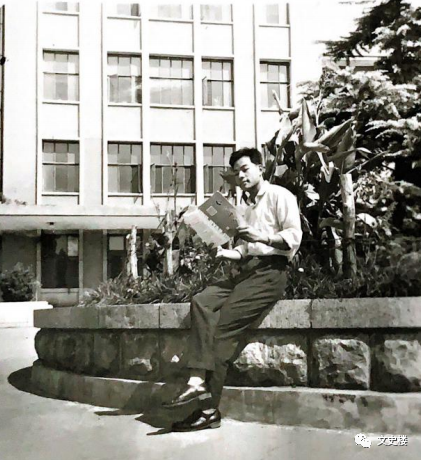

最让人惊叹、兴奋而又使人扼腕叹息的是图书馆!说让人惊叹、兴奋,是我从未想过馆内藏书这么多,尽管山大图书馆在十年特殊时期中受到严重破坏,但经过几年整理恢复,这里仍藏有百万种图书。我最感兴趣的是外国文学名著,仅在入学第一学期我就借阅了十几本名著,包括《悲惨世界》、《茶花女》、《战争与和平》、《红与黑》、《安娜.卡列尼娜》等等。这些名著,在农村中小学我只听说过,但没见到过,有些书连听都没听说过。我第一次走进图书馆,查看图书索引,看到这么多好书,就像探险者发现金矿一样心奋不已。说图书馆使人扼腕叹息,是指图书馆面积与藏书相比,空间狭小,借书、还书的人拥挤不堪,常常是人满为患。上世纪70年代不像现在,电脑普及,人人持有手机,互联网渗透人们生活的各个方面,那时大概课后接受外部信息,出了定时播放的广播,只有图书馆一隅。尽管当时图书馆人头攒动,人声嘈杂,秩序远不如当下,但仍是师生们最乐意驻足之所在。

我要说说我读的专业了。我录取专业是“政治经济学”,所在系是“政治经济学系”。当时拿到录取通知书,高兴之后我又傻眼了!什么是政治经济学?学什么?大学不就是学中文、历史、数学、物理、化学等专业吗?哪来的政治经济学?它是研究什么的?在后来的专业课程学习过程中,我慢慢明白,政治经济学的研究对象是人们在社会生产过程中形成的社会生产关系。它包括生产、分配、交换、消费过程中的各种经济关系。政治经济学不是孤立地研究生产关系,而是在生产力和生产关系的矛盾运动中研究生产关系。

学经济学能够让我们能够理性观察社会、理解社会。进大学一个学期过后,我真正爱上了自己的专业。

二、“罢课”风波

我们班的同学,大都在改革开放前十年特殊时期中经过洗礼 。一次罢课,使我们班级“名扬”全校。

那是一个寒风凌厉的夜晚,同学们刚刚回到宿舍,准备就寝。忽然,宿舍的门被推开,一位同学慌慌张张闯进来,紧张地说:“不好了,我们同学被打了,就在校园小树林旁边”。已回宿舍的我们六位同学马上跳下床来,快速向小树林跑去。在路上,我们与其他宿舍同学会师,有的同学在路上捡起树枝,有的拿起拖把,权当武器。我们赶到事发地,打人暴徒已逃离,被打两位同学蹲在地上,一位同学头上被打涨起一个大包,另一位姓陈的、年龄较小的同学眼睛被打伤,嘴被打破,被打掉两颗牙齿,满嘴流血。我们派几位同学搀扶被打同学去医务室,其他同学分头搜索打人暴徒。

很快事情搞清楚了。学校附近有一伙小混混,与学校几位教师子弟搅在一起,经常到校园滋事。我们所在山大新校小树林,那是有名的学生们学习、讨论、约会的优雅、温馨的所在,每天这里来人很多,大家在这里文明、礼貌、安静。但是,近几天这伙小混混到这里高谈阔论,抽烟喝酒,把小树林搞得一片狼藉。很多同学敢怒不敢言。我们班小陈等同学上前制止,要求他们安静。这些小混混可不是好惹的,双方发生争执。后来被周围同学劝阻,没有发生大的冲突。我们两位同学以为没事了,晚自习结束时两人说笑着回宿舍。走到校园偏僻的地方,那群小混混悄悄跟上来,毫无道理地向两人寻衅、行凶。

搞清楚事情原委,我们班同学们义愤填膺。大家齐聚教室,立即作出三项决定:一是马上组织游行,抗议校园暴力;二是明日罢课,为被打同学伸张正义;三是向校方递交诉状,要求惩办凶手,采取措施,保障师生人身安全。

我们班的同学都经过改革开放前十年特殊时期的历练,组织这样的活动,轻车熟路。我们马上走出教室,列队游行,高呼口号,要求惩办凶手,保障同学安全。已是夜十一点了,校园已经安静下来了。我们一闹腾,校园又热闹起来。宿舍区的许多楼房都亮了灯,楼层窗户都打开,同学们探出头,有的随我们高呼口号,有的下楼加入我们的游行队伍,有的敲打起脸盆、茶缸声援我们。我们围着校园转了一圈,半小时后偃旗息鼓,约定好明日活动方式,就各自回宿舍了。校园安静下来。

第二天,我们在校园贴出罢课声明,同时贴出《告校长书》。同学们在教室集合,黑板上写者“今日罢课”。上课老师来到教室,看来看黑板,又看了看稀稀拉拉来的几位同学严肃的面孔,面无表情地夹着课本回去了。

大约十点钟,有人通知我们到校长办公室,校领导接见我们。我们全班同学站着整齐队伍,从新校来到老校(两个校园相距三华里)。校长办公楼是一座古朴、优雅、历史悠久的三层建筑,平时我们是没资格走进这座楼的。今天,我们没兴趣欣赏这座楼房的建筑风格。我们派十名同学代表进去,其他同学在楼外等候。当天校长不在家,校党委书记孙汉卿接见我们。我作为学生代表的一员,和同学代表一起走进二楼孙汉卿书记办公室。

罢课带头人向孙书记侃侃而谈的时候,我仔细打量这位当年的老八路、老革命,他与我印象中的叱咤风云的英雄相距甚远,坐在我们面前的是一位和蔼可亲的老头,听着我们嘁嘁喳喳的控诉,他认真听着,偶尔插话询问几句。当孙书记最后问我们有什么具体要求时,我的思绪才回到现实。我们学生代表反复强调几点要求:1、学校保卫处配合公安部门查寻滋事者,严惩凶手;2、学校要制定相应制度规范,加强校园管理,确保师生人身安全;3、学校给受害同学提供良好治疗条件,并给受害同学经济赔偿。孙书记听完我们的诉求,当即拍板,全部答应了同学们的要求。转身对秘书说:通知分管后勤、安全保障的副校长、保卫处长、校办主任立即到他办公室来。最后,孙书记用缓缓的声调,委婉但不失威严地对我们组织罢课行为提出批评,告诫我们马上组织复课。

我们的目的已经实现。我们走出书记办公室,与等在楼下的同学们会合,高兴地回到宿舍。下午,我们正常上课。这次罢课行动,对全校师生震动很大,它也深深留在我的记忆里。

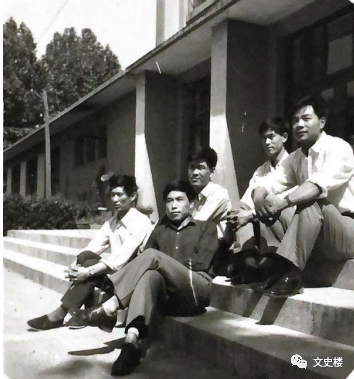

三、时代风流

1978年,我们入学不久,党中央召开了十一届三中全会,确立了邓小平在中央的主要领导地位。当时我们并不知道这次会议的历史意义,但是,这次会议给高校带来了春风,学术界开始复苏,校园里学术气氛日渐浓厚。哲学系关于“实践是检验真理的唯一标准”讨论,历史系关于“英雄创造历史还是群众创造历史”的辩论,中文系关于“伤痕文学”的争议,经济系关于生产力与生产关系的辨析,等等,使我们以文科见长的山大活跃起来。我们的老师们一改温文尔雅、沉默禁言,在课堂上开始慷慨陈词,在学术会议上大胆陈述己见。我们失学已久、重回课堂的“新三届”(我们77、78和79级大学生是特定时期的产物)学子们也不甘落后,课堂讨论时争论不休,学术专栏上奇文纷现。“新三届”大学生久经磨难,阅历丰富,大都个性鲜明而富有才华(他们从十年高中生中脱颖而出)。也许正因为他们有过受压抑、经历炼的岁月洗礼,所以他们嗜学如命,如饥似渴,同时他们更多了些反思,多了些使命感和社会责任心。所以他们不鸣则已,一名而不可收。这一时期,学生学术刊物雨后春笋般涌现出来。文科刊物风靡全校的有《沃野》、《明湖》、《求索》、《基石》等。《基石》是我们经济系77级和78级同学联合主办的学生学术刊物,后来成为“系刊”。在《基石》发表的文章,尽管还显稚嫩,但是文章观点敏锐,语言犀利,思辨性很强。我有幸在《基石》上发表过三篇论文。当时写了些什么,记不清了,只记得有一篇是关于按劳分配的论文。

1980年,学校下发开展“‘五四’青年学术论文征文”通知。同学们响应征文积极性很高。我们班有六篇论文获山东大学首届‘五四’青年优秀学术论文奖。更值得自豪的是,这些获奖的同学若干年后都成为学界精英、政界干才、商界大腕。哈哈,我也是获奖者,我除外喽。

我获奖的论文题目是《关于按劳分配中的劳动计量问题》。现在的学生很少研究按劳分配问题了。过去相当长时间内,平均主义、大锅饭造就了闲人、懒人,劳动效率低下。十年特殊时期之后,为尽快改变这种状况,学术界开始关注按劳分配这个古老而又现实的话题。我对这一问题产生了研究兴趣。我获奖论文主要观点是:1、社会主义条件下主要分配方式有按劳分配和按资分配两种形式,前者是主要形式。在当时,要不要按劳分配,学术界及其在实践中都没有分歧,但是,要不要实行按资分配存在争议。当时我肯定按资分配的合理性还是很大胆的。不过,论文没有过多阐释这一敏感问题。2、关于按劳分配争议的辨析。多年来,经济工作者在贯彻按劳分配过程中,经常遇到劳动量如何计算,不同岗位的劳动如何比较等问题。这应该说是按劳分配讨论中的一个薄弱环节。3、提出了按劳分配中的劳动计量范式。我在论文指出:按劳分配中的“劳”,不是“个人劳动时间”,而是个人有效劳动时间;有效劳动时间必须体现有效劳动成果;自然劳动时间不能作为有效劳动计量的标准,劳动计量的实质是对形成有效劳动成果所付出劳动量多少的进行计量。这是我的第一篇学术论文——如果也称得上是论文的话,大概有6000多字。因为是学术尝试,写作并不规范,文字还显粗糙,但它是我几个月心血的结晶。论文获奖我好开心。获奖证书是一个小小的红色硬皮证书,奖品是一个大大的笔记本。当时,我将获奖论文集、获奖证书珍贵地保存了多年,但后来多次搬家,都遗失了,真是遗憾。

论文获奖一个月以后,校报——《山东大学报》发表了部分获奖论文摘要,我的论文被压缩成300字的摘要刊发了。看到自己的论文变成铅字发表,很是得意。大约在大学生活的最后一学期,我开始谈恋爱。一天我领女朋友来我的宿舍,闲聊时拿出刊发我论文的报纸向她炫耀。一向矜持的她忍不住“噗嗤”笑起来:“就这个豆腐块啊,也叫论文?”她实在不以为然。我只好仙仙说:“论文本来好长的吗,不知哪个缺德的编辑压缩成这个样子了”!

四、幸运的一代

我们新三届大学生在课余闲聊,总会哀叹我们是被耽误了的一代。我高中毕业在农村呆了五年,还好,我担任民办教师,还算没有脱离书本;其他同学就惨了,有的在农村务农十余年,面朝黄土背朝天,为生计操劳奔波,后来结婚生子,不知不觉已过而立之年。我们又算是幸运的一代,赶上了末班车,挤进了大学校门,坐在了求学的课堂上。其实,被耽误的岂止是我们这些学子,我们的老师们也是被耽误的一代。十年特殊时期之前,大学里有一大批中青年教师,才华横溢,学思敏捷,正想甩开膀子大干一场、在教学、科研上大展宏图之时,波涛汹涌、波澜壮阔“文化大革命”开始了,诺大的校园已放不下三尺课桌,神州大地已无知识分子的立锥之地。山东大学一大批教师转行,大批图书流失,实验室遭到破坏,校园荒芜破烂,古老名校元气大伤。

我们是被耽误了的一代,但我们赶上了末班车;我们的老师是被赶下车的一代,但他们有的跳上了车。入学后第一学期给我们讲授《政治经济学》(资本主义部分)专业基础课的老师是赵海成。由于我们年轻,看老师们很成熟、很深沉,感到他们年龄很大,其实赵老师当时只有39岁。当时我们使用的教材,是十年特殊时期前徐禾主编的《政治经济学》,连印刷年限都是60年代初版本,大概是从出版社仓库里找出来的旧书,但我们读起来感到很新鲜、很深奥。这门课安排周六学时,总计100多课时。赵海成老师备课认真,每次上课都带着厚厚的备课本,手提包里还准备有大小不一、写着密密麻麻小字和数据的各种卡片。在课堂上他充满激情,有时会手舞足蹈,讲到精彩处,唾沫飞溅,嘴角带着白沫。我们听得一知半解,但还是听得如醉如痴。什么价值与使用价值,什么剩余价值,什么一只绵羊等于三把斧子,什么资本有机构成,等等。他感到学生们听不懂地方,会反复强调,不厌其烦。那时没有逃课一说,不管上什么课,大家都是早早到教室占据较好位置。那时大家都有记课堂笔记的习惯。一门《政治经济学》课程我大概记了整整四个笔记本的笔记,有五万字之多。这还不算,我们晚上还要复习教材,阅读参考书,针对白天讲过的东西,整理课堂笔记,就是把课堂笔记再规规矩矩、完完整整书写一遍,我整理后的笔记达八万字之多。

大约是在二年级下半年始,开设了“《资本论》研究”课程。讲授《资本论》(第一卷)的是林白鹏老师。这是一位典型的中国知识分子,处事稳重,待人谦和,治学严谨,工作认真。他课下言语不多,课上语速缓慢。那时老师上课,每节五十分钟的课程都要准备三十多页(有时甚至100多页)的讲稿,课堂上准备讲的每一句话,甚至所举的每一个例子、援引的数字、对学生的提问等等都会书写在讲稿上。后来我留校任教以后,继承了这一传统。我讲授20余次《工业经济管理》课程,教案达46万字之多,后来以此为基础,出版了我的第一部教材《工业经济管理学》(山东大学出版社1991年出版),这是后话。在当时,“《资本论》研究”这门课程实在不好讲,不仅原著晦涩难懂,还有翻译的原因,读起来更是费劲。林伯鹏老师以他严谨科学的态度、朴实准确的语言、渊博扎实的知识、归纳演义的方法,逐步把我们带进一百年前的马克思潜心苦思、旁征博引、条分缕析的研究环境和思路中,使我们重新认识了马克思,渐渐理解了《资本论》。林老师讲课最大特点是他在课堂上引导性提问互动。在林老师课堂上,课堂发言成为绝大多数同学们的爱好。往往林老师提问话音未落,课堂上已是举手一片,课后很多同学为没获得抢答机会而懊丧。课堂问答与互动逐渐成为我们班级学习亮色,后续课程均保持着这一优良传统。

五、梦绕母校

每一位大学生都有这样的感觉:进大学时,感到大学生活将很漫长,但不知不觉到了毕业之时,又感到大学岁月是那么短暂。白驹过隙,说慢是慢,说快也快!四年大学生活过去了。大学四年我不仅学到知识,也结识了很多人,经历了很多事,为以后职业发展打下了良好的基础。1982年6月我留校任教,成为山东大学这所国内外享有盛名的高校的一名教师,我感到无比自豪!我在山大这片土地上,默默耕耘,欣喜收获,教书育人,著书立说!同时我也买房置业,娶妻生子,既有“黄金屋”,也有“颜如玉”。我和祖国、和山大共命运,国家在振兴,山大在发展,个人在成长。从教45年来,山东大学先后评我为二级教授、特聘教授,2020被评为“山东大学教学卓越奖”。社会和国家给了我一系列荣誉:国家教学名师、万人计划领军人才、国家教学团队首席专家、国务院特贴专家、山东省突出贡献中青年专家等。是山东大学哺育了我,培养了我,成就了我,我终生对山东大学充满着刻骨铭心的、深深地爱!

梦绕山大!

内容转自文史楼公众号